節のある木はNG?“個性”を活かす一枚板選びのヒント

1. はじめに:木材は生きている

家具選びにおいて、見た目の美しさは大きな要素です。特に「一枚板」のように天然素材を活かした家具は、木目や色合い、手触りなど、五感に訴えかける魅力が詰まっています。

そんな中で、ときに“敬遠される”のが「節」の存在。「節のある木は安っぽく見える」「割れやすいのでは?」といった不安から、節のある一枚板を避ける方もいらっしゃるかもしれません。

しかし実は、節のある木には唯一無二の魅力があり、その“個性”を活かすことで、世界にひとつだけの家具が完成します。

本記事では、節のある木の基礎知識から、美しさの捉え方、そして節を活かした一枚板の選び方までを丁寧に解説します。

1. 節ってなに?木が生きていた証

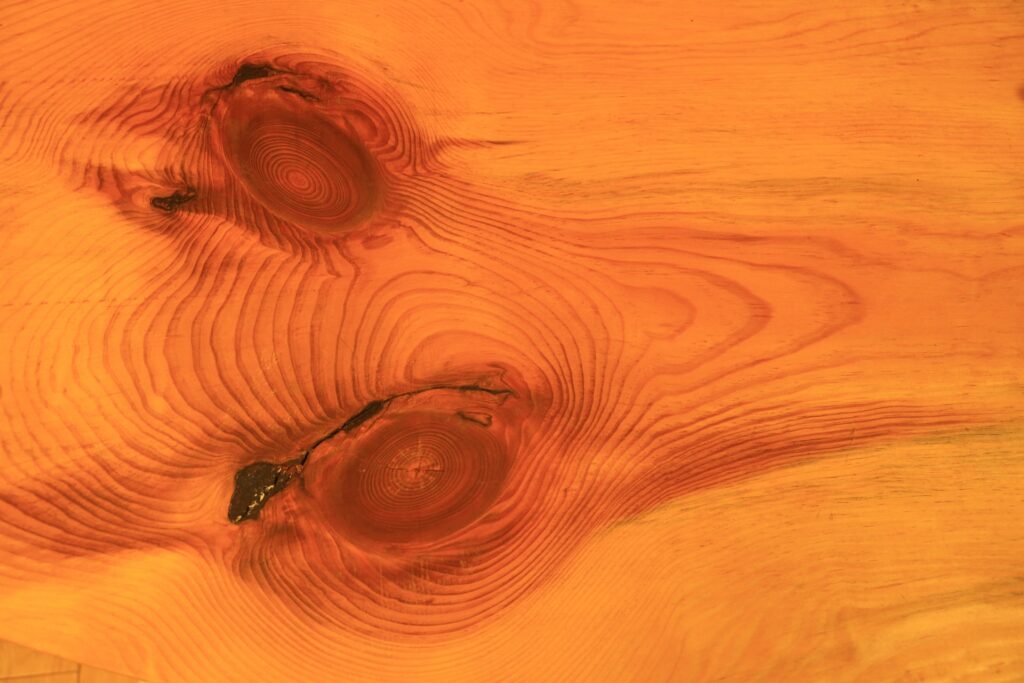

節(ふし)とは、木の幹や枝が成長する際にできる“痕跡”です。具体的には、枝があった部分が年輪に取り込まれたもので、切り出した木材に黒く濃い輪郭を持つ丸い模様として現れます。

節には大きく分けて以下の2種類があります。

- 生節(いきぶし):生節とは、木が成長していたときに枝として生きていた部分が、そのまま幹に取り込まれたものです。幹と枝が一体化していたため、節の内部がしっかりと木質で詰まっており、抜け落ちることが少なく構造的にも安定しています。そのため、家具や建材においても「安全な節」として扱われることが多く、見た目にも力強い印象を与えてくれるのが特徴です。生節のまわりには、枝の成長に伴って生じた木目の乱れやうねりが現れることがあり、それが独特な表情を生み出します。板の表面に緩やかな曲線模様や濃淡が現れるのは、こうした生節の周囲ならではの魅力です。職人の間では「節もまた景色の一部」とされ、天板の中央に生節があると、まるで木の中心に鼓動があるような生命感を感じさせてくれます。適切な乾燥と仕上げによって反りや割れも抑えられるため、無垢一枚板を安心して使いたい方には、生節がある板も選択肢に入れてみることをおすすめします。

- 死節(しにぶし):死節とは、木が成長する過程で自然に枯れ落ちた枝の跡が、年輪の中に取り込まれてできたものです。枯れた枝の部分は幹との結びつきが弱くなっており、木材として切り出したときに節が抜けていたり、穴が空いていたりすることがあります。これが「抜け節」や「欠け節」と呼ばれる状態です。一見すると欠陥に思われがちな死節ですが、実はこの「抜け」や「空洞感」を活かすデザインも多く存在します。たとえば、節の穴にクリアの樹脂を流し込んで平滑に仕上げたり、あえて補修せず“自然のままの景色”としてインテリアに取り入れたりする方法もあります。死節のある一枚板は、自然が作り出した彫刻のような雰囲気をまとい、アート作品のような魅力を放ちます。もちろん、使用用途によっては実用性を優先し、節の位置や大きさに注意する必要がありますが、熟練の職人が丁寧に加工・補修を行えば、死節のある一枚板でも長く安心して使えます。唯一無二の景色を持つ死節は、自然素材ならではの味わいを楽しみたい方におすすめです。

「死節=欠点」と思われがちですが、最近ではこの穴や凹みを“アート”として活かすデザインも人気があります。

2. なぜ節は敬遠されるのか?──“均一さ”が求められる時代の影響

節が敬遠される理由としては、以下のようなイメージが背景にあります。

- 見た目が「汚く」感じられる

- 加工が難しい・割れやすそう

- 高級感に欠けるように見える

たしかに、ホテルやショールームなどで使われる家具には、節のない均一な木目の材が多く選ばれます。これは「整っていて高級そうに見える」という消費者心理を意識した結果です。

また、節のある材は製材や乾燥の過程でひび割れが起こる可能性があるため、扱いに注意が必要なことも事実です。結果として、節がある=手間がかかる=安価な材料、という誤解も一部で広まってきました。

しかし、無垢一枚板の世界においては、こうした“画一的な価値観”から離れた、自然のままの美しさや個性を評価する文化が根づきつつあります。

3. 節は“欠点”ではなく“表情”──一枚板の魅力を最大化する要素

一枚板にとって「節」とは、木が生きていた証であり、その木だけが持つ個性です。たとえば、節の周りには独特の木目のうねりが現れ、そこに光があたると陰影が生まれます。節の位置や大きさ、数によって表情がまったく異なり、それはまさに“自然が描いたアート”です。

来宝綜合銘木工業では、こうした節を「デザインの一部」として積極的に活かしています。

- 天板中央に節がある一枚板は、まるで木の心臓部がそのまま見えるような力強さ

- 端に寄った節は、景色にアクセントを加える“飾り窓”のような存在

- 節に小さな割れがある場合も、丁寧に補修を施すことでデザイン性と実用性を両立

こうした工夫により、節のある一枚板でも安心して長く使っていただけます。

4. 実際の施工事例:節が生む美しいコントラスト

たとえば、ウォールナットの一枚板にあらわれた大きな節。その周囲には、渦を巻くような流れる木目があり、見る角度によって表情が変わります。この一枚板を使ったダイニングテーブルは、家族が集う食卓として存在感を放ち、「この節があるから選んだ」とお客様からも高く評価されました。

また、楠(くす)の一枚板にあった複数の節を活かして天板とし、クリア塗装で自然の美しさを引き立てたテーブルも人気のひとつ。節の位置がランダムであることが逆に心地よく、無造作なのに整っているという“不思議な美しさ”を生んでいます。

5. “節あり”を選ぶときのポイントと注意点

節のある一枚板を選ぶ際には、以下のポイントを意識すると後悔がありません。

1. 節の位置とバランス

節が天板の中央にあるか、端にあるかで印象が変わります。使い方やレイアウトに応じて、見せたい“顔”を決めましょう。

2. 節の大きさと深さ

大きな節や抜け節(穴あき)は、手触りや使い心地に影響することがあります。家具として使うなら、補修の有無や仕上げ方法を確認しておくと安心です。

3. 加工・仕上げの技術

信頼できる工房や職人が丁寧に加工・仕上げをしていれば、節のある板でも長く快適に使えます。節周辺に生じやすい割れや反りも、適切な乾燥と仕上げで防げます。

6. “完璧な木”を求めないことが、自然素材を楽しむ近道

人と同じように、木にも「個性」があります。年輪の幅、色の濃淡、そして節や割れ。どれもその木が生きてきた証です。

「節があるからNG」ではなく、「節があるからこそ愛おしい」と感じられるようになると、一枚板の楽しみ方は大きく広がります。インテリアの中に自然の“いびつさ”や“温もり”があることで、空間全体が優しく、落ち着いた印象になります。

7. まとめ:節のある一枚板は“選ばれた個性”

節のある一枚板は、万人受けするものではないかもしれません。しかし、節のある木を愛せる人は、“唯一無二の家具”の本当の魅力に気づいている人です。

来宝綜合銘木工業では、節をただの“傷”と捉えるのではなく、その板が持つ物語の一部として尊重しています。豊富な在庫と丁寧な加工技術で、節のある一枚板を安心してお選びいただけます。

あなたも、木の“個性”を味方にして、世界にひとつだけのテーブルを迎えてみませんか?

当社の製品はオンラインでご依頼いただけます。

通販サイトはこちらから